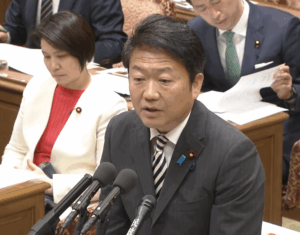

質疑者:仙田 晃宏

AI要約レポート

3行要約

- 仙田議員は、トランプ関税と物価高に対する国民の不満、特にガソリン高騰と暫定税率廃止の遅れを指摘し、政府の対応を質した。

- 環境影響評価法改正案に関して、風力発電事業における環境配慮の不徹底や、小規模事業の累積的な環境影響への対応の甘さを問題視した。

- 麻生環境大臣は、環境アセスメント制度の課題として風力発電規模要件の見直しや累積影響への対応を挙げ、引き続き検討を進める考えを示した。

1. 概要

本テキストは、2025年5月8日に行われた通常国会衆議院本会議における、国民民主党・千田昭弘議員の質疑応答を文字起こししたものである。千田議員は、トランプ関税と物価高への対策、エネルギー政策、環境影響評価法改正案について政府の見解を質し、各大臣が答弁を行った。本会議は、国民生活に直結する経済問題と、持続可能な社会に向けたエネルギー政策の方向性を議論することを目的としている。

概要:千田議員は、トランプ関税による農産物への影響、物価高騰特にガソリン価格の高止まりに対する政府の対策を批判。環境影響評価法改正案については、再生可能エネルギー導入加速への貢献度、事業者負担軽減策の妥当性、風力発電事業への対応、火力発電リプレース時の環境負荷などを多角的に質した。各大臣は現状と今後の対応について答弁した。

2. 主題・主張

本テキストの中心となるのは、国民生活に直結する経済問題(トランプ関税と物価高)への政府の対応の遅れと、環境影響評価法改正案における環境配慮の徹底の必要性である。千田議員は、国民の声を代弁し、政府に対し具体的な対策と明確な説明を求めている。

- トランプ関税交渉において、農産物を交渉材料としないこと。

- ガソリン暫定税率の早期廃止。

- 環境影響評価法改正案における環境配慮の徹底と、事業者への公平な対応。

3. 重要な論点

- 物価高騰への対策: 千田議員は、ガソリン価格高騰に対する政府の補助金政策を批判し、暫定税率の早期廃止を強く求めた。武藤経済産業大臣は、暫定税率の扱いについては政党間で協議中であり、補助金は足元の物価高に迅速に対応するための措置であると説明した。

- 環境影響評価法改正案: 千田議員は、改正案が再生可能エネルギー導入を加速させる効果、事業者負担の軽減策の妥当性、風力発電事業への対応、火力発電リプレース時の環境負荷などについて質問。麻生環境大臣は、改正が環境配慮を維持しつつ手続きを適正化するものであり、環境大臣の意見を通じて適切な環境配慮を確保すると答弁した。

- エネルギー政策: 千田議員は、2040年度の電源構成目標に対する進捗状況を質した。武藤経済産業大臣は、再生可能エネルギーの比率がまだ目標に達していないことを認めつつ、引き続き全力で取り組む姿勢を示した。麻生環境大臣は環境影響評価法の改正が、地域共生型の再エネ導入を促進し、2040年度の電源構成の実現に貢献すると述べた。

4. 結論と展望

結論

本会議において、千田議員は国民生活に直結する経済問題と環境問題について政府の姿勢を質し、具体的な対策と明確な説明を求めた。政府は、現状の課題を認識しつつも、今後の対応について慎重な姿勢を示した。

今後の展望

今後の焦点は、ガソリン暫定税率の扱いに関する政党間協議の進捗、環境影響評価法改正案の具体的な運用、そして2040年度の電源構成目標達成に向けた具体的な政策となる。国民生活への影響を最小限に抑えつつ、持続可能な社会を実現するための政策が求められる。

- ガソリン価格高騰に対する国民の不満を解消するための、より効果的な対策の検討。

- 環境影響評価法改正案の運用における、環境保護と経済活動のバランスの実現。

- 2040年度の電源構成目標達成に向けた、再生可能エネルギー導入加速のための具体的な政策の実行。

5. 評価

本会議の内容は、国民生活に直結する経済問題と環境問題に関する政府の姿勢を知る上で重要である。特に、エネルギー政策の方向性や環境影響評価法の改正は、今後の社会に大きな影響を与える可能性がある。本会議の記録は、政策立案者や研究者、そして国民が、今後の社会のあり方を考える上で貴重な資料となるだろう。

留意点:

- 本テキストは千田議員の質疑応答の一部であり、議論の全体像を把握するためには、関連する資料も参照する必要がある。

- 各大臣の答弁は、今後の政策の方向性を示すものではあるが、具体的な実施内容については今後の動向を注視する必要がある。

用語説明

- トランプ関税: ドナルド・トランプ政権下でアメリカ合衆国が他国からの輸入品に課した関税。日本の農産物への影響が懸念されている。

- 暫定税率: 本来の税率に上乗せして課される税率。ガソリン価格の高騰の一因とされており、廃止を求める声がある。

- 環境影響評価(アセスメント): 大規模な開発事業が環境に与える影響を事前に調査・予測・評価し、環境保全のための対策を検討する制度。

※AIによる自動要約のため、誤りを含む場合があります。